2019/12/29

2017年6月以来,在中国老区建设促进会的部署和指导下,全国各地老促会认真组织,精心编纂,规范出版,全国革命老区县发展史丛书的编纂工作紧张而有序地展开。现已取得阶段性成果,一批革命老区县发展史书稿已正式出版。如何进一步贯彻落实习近平总书记关于“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的指示精神,充分发挥红色宣传效应,让老区发展史走进千家万户,为新时代老区发展、脱贫攻坚、乡村振兴提供持久不懈的动力?这是对老区工作提出的新问题、新要求。

这方面,江苏省海门市老促会先行一步,探索实施了红色文化“四个一”工程,取得了成效。红色文化宣传“四个一”工程是:

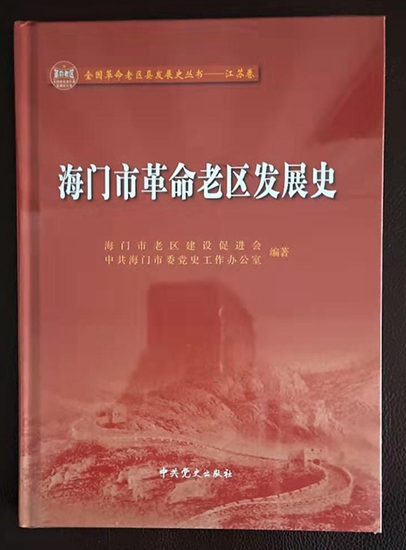

一、编好一部书——《海门市革命老区发展史》。海门市领导重视,措施有力,职责明确,编史工作顺利开展。认真编写,反复打磨,精心雕琢,坚持高质量编史。海门市发展史编纂工作得到中国老促会充分肯定,两次在全国性会议上交流介绍。第一次是2018年5月在吉林延边召开的革命老区县发展史编纂工作座谈会,第一次是2019年9月在江苏南通召开的全国革命老区县发展史编纂工作交流会,样书也在这次会议上展示。2019年11月中旬,《海门市革命老区发展史》精装本已由中共党史出版社出版。全书25.8万字,共六章,依序为:土地革命时期根据地的开辟、抗日根据地的巩固和发展、解放区的巩固和发展、社会主义革命和建设、改革开放的起步和建设、新时代中国特色社会主义建设的历史跨越,全面展示了海门革命老区人民的光辉革命史、不懈奋斗史、辉煌成就史。11月下旬,江苏省老促会理事长丁解民率4位副理事长来南通开展“月访老区”专题调研活动时给予高度评价。

二、建好一座馆——通东革命老区红色记忆馆。通东是南通东部地区的简称,亦称南通东乡、通海地区。通东人民勤劳、勇敢,具有光荣的革命斗争传统,在土地革命战争时期,通东地区成立了中国工农红军江苏第一大队,红十四军建立后编为二师。通海游击区是全国最早的九大革命根据地之一的通海如泰革命根据地的重要组成部分。在抗日战争和解放战争时期,通东地区属苏中抗日根据地和华东解放区,英雄事迹和战斗故事至今广为流传。《海门市革命老区发展史》忠实记录了有关光辉历史。为更好地传承红色基因、弘扬红色文化、打造红色地标,更全面地展示通东地区的红色历史和民俗文化,在海门市老促会的谋划和参与下,该市正余镇打造通东革命老区红色记忆馆。该馆由迟浩田老将军题写馆名。中国老区建设促进会、江苏省和南通市老区开发促进会分别授予“弘扬老区精神传承红色基因示范基地”匾牌。建成后,将成为海门第一个特色鲜明的红色旅游景点,也是一个生动的爱国主义教育基地、干部教育培训基地和青少年学习成长实验基地。筹建工作于2018年10月启动。正余镇通过微信公众号、政府网站等网络平台,发布征集公告,公开征集土地革命战争、抗日战争、解放战争时期的老物件,征集网友录制的战斗故事、红色人物微视频,深入挖掘物件背后的人物和故事背后的故事;征集结束后,集中对微视频进行后期编辑,评选出优秀作品,并在馆内使用多媒体进行巡回播放,并通过网络进行传播。征集活动消息发布后,市民十分支持,积极捐赠物品。目前,已征集到相关物件125件,为抗日战争和解放战争时期军事设施零部件、发报机、军刀、子弹壳等。目前,基建工程已经完成,记忆馆布局设计、史料收集等工作基本就绪,布展工作全面启动,计划2020年春季开馆。

三、演好一台戏——《致敬,江海之门》。该戏由海门市老区建设促进会、海门市文化广电和旅游局出品,海门市海门山歌艺术剧院演出。全剧以《海门市革命老区发展史》为蓝本改编创作,以“传承红色基因,争当开路先锋”为主题,由序和五个篇章组成,用音乐、舞蹈、诗歌朗诵和海门山歌的形式,讲述了海门革命老区的发展历史和故事。序曲部分演绎了江涛海浪冲击成滩的过程和移民在这片土地上辛勤耕作的场景。第一篇章“红色热土”讲述了祖辈们高举旗帜奋勇抗争的故事;第二篇章“峥嵘岁月”展现了海门人民沿着社会主义道路一路前行;第三篇章“改革大潮”描绘的是海门坚持以经济建设为中心,逐渐成为一颗耀眼的江海明珠;第四篇章“幸福家园”向观众呈现了排名全国经济百强前列的海门、率先全面达小康的海门;第五篇章“美好时代”吹响了海门儿女“争当开路先锋”的号角,一路追寻诗和远方。《致敬,江海之门》通过舞台,以大型歌舞音画加情景形式,演绎海门老区91年的“红色记忆、峥嵘岁月、改革大潮、幸福家园和美好未来”,把祖祖辈辈镌刻在老区的一行行深深脚印、英烈英模流淌在热土的一滴滴红红鲜血植入当今百万老区人民心中。该剧在11月海门市首届“江海文化旅游节”上演后,受到好评。目前正在进一步打造提高,努力使该剧走出海门,在更大更广的范围宣传海门革命老区。

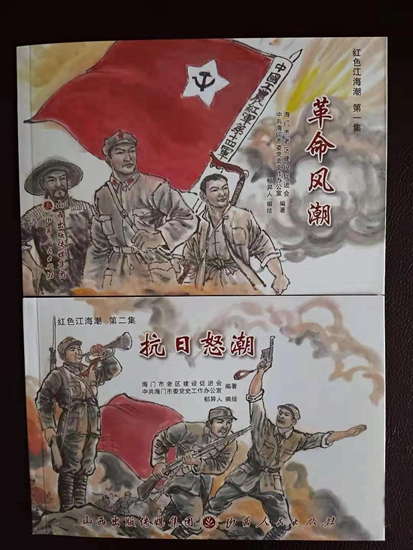

四、画好一组画——《红色江海潮》连环画。从讲好老区革命与发展故事角度谋篇布局,设计创作。依据《海门市革命老区发展史》,把海门老区1927年以来各个时期革命斗争和建设发展一个个精彩故事、一页页英雄闪光,用一幅幅栩栩画面展示。连环画由海门市老促会和党史办联合編著,湖北省美术家协会会员、南通市美术家协会会员郁异人编绘,分“革命风潮、抗日怒潮、解放热潮、建设浪潮、改革新潮”五集,共500余幅画面。3月份筹划,4月份启动,11月份第一、第二集由山西人民出版社出版,第三至第五集拟向建党100周年献礼。中国老促会专家咨询委员会主任委员、中国老区精神研究会第一副主任郐万增为之作序,赞扬“这是一本新时代传承红色基因、弘扬老区革命精神的精品普及读物,也是一本红色之化与絵画文学艺术相结合的大众艺术佳品。”连环画主要面向全市城乡社区和学校发放,重点为广大青少年读者从小培养爱国主义情感认同、道德情怀操守和新时代社会主义核心价值观提供充实的精神食粮。

海门市探索实施红色文化宣传“四个一”工程,给我们以下启示:

一要充分利用好革命老区县发展史这一十分重要的基础红色资源,发挥其在宣传红色文化、传承红色基因中的重要作用。习近平总书记多次强调,老区是共和国的摇篮,是党和人民军队的根,“没有老区人民作出的牺牲和贡献,就不可能有人民共和国的诞生,就不会有今天的社会主义事业。”“我们要永远珍惜、永远铭记老区和老区人民的这些牺牲和贡献,继承和发扬老区和老区人民的光荣传统。”编纂革命老区县发展史,是第一次专门全面总结、充分展示革命老区的光辉革命史、不懈奋斗史、辉煌成就史,为传承红色基因提供最真实、具体、生动的政治教材,也是创造性地落实习总书记重要指示的重大政治任务。革命老区县发展史记载了有厚重历史价值、鲜明时代特征的老区故事,既充分挖掘革命老区红色资源,记述革命老区的光辉历史,也展示建国近七十年、改革开放四十年,特别是十八大以来脱贫攻坚的巨大成就,具有存史、资政、育人的重要作用。现在,以海门为代表的一批启动早的老区县(市、区)精心编纂革命老区县发展史已经正式出版,这是十分重要的基础红色资源,是不忘初心,牢记使命的源头活水,是赞颂共产党、讴歌老区人民的力作,是弘扬老区精神、传承红色基因的丰厚载体,将为老区脱贫攻坚、全面建成小康社会提供强大的精神动力,我们务必要充分发挥其作用。这方面,海门老促会已率先进行探索,以筹建红色记忆馆、编演山歌剧、绘制连环画,把革命老区县发展史作为最基础的红色资源,拓展延伸做好红色文化宣传的思路和实践,值得学习借鉴。南通市老促会提出,借鉴海门市经验,充分发挥革命老区县发展史这一基础的红色资源和思想性可读性很强的生动教材的作用,把学用革命老区县发展史和学用红刊有机结合,开展送红色文化进校园、进村居、进机关、进企业活动。重点抓好青少年学生和机关干部两大群体,进行理想信念教育,组织读史读刊心得交流活动。

二要紧紧依靠党的领导,发动方方面面参与,形成红色文化宣传的合力。海门市“四个一”红色文化宣传工程顺利实施,该市党委、政府加强领导是关键。海门市委、市政府高度重视《海门市革命老区发展史》的编纂工作,全过程加强领导。成立了以市委、市政府分管领导为组长,老促会理事长、党史办主任为副组长,老促会和党史办分管领导为成员的编纂工作委员会,具体负责对《海门市革命老区发展史》的编纂工作的领导和实施。为确保编史工作顺利开展,认真做好后勤保障,确保人员、经费、场所、任务四落实。市老促会、市委党史办明确职责分工,各司其职。市老促会主要负责做好编纂工作经费的申请和部门之间协调工作,收集十八大以来海门市搞好扶贫帮困、脱贫攻坚等相关资料及必要的后勤保障工作。市委党史办主要负责编纂工作人员的落实、编写《纲目》的制定、提供编史所需的资料以及对编纂内容的审核把关。在编写过程中,老促会、党史办密切配合,精心组织,及时研究解决相关问题,确保了编纂工作的质量和序时进度。海门市委书记陈勇为《海门市革命老区发展史》作序,肯定 “这是一部难得的关于海门革命传统教育和爱国主义教育的生动教材,是一部新时期总结老区历史、传承老区精神、展现老区发展优秀读物,也是各级领导者、理论工作者和海内外投资者了解海门、研究海门的重要参考。” 海门市另外“三个一”红色文化宣传工程亦是如此,海门市主要领导和分管领导多次视察检查通东红色记忆馆建设,抽出时间观看《致敬,江海之门》。正余镇党委、政府全力实施通东红色记忆馆建设,办理土地征用手续,分年度安排建设经费,组织征集文物、资料和布展。海门山歌剧团组织全团人员,认真编演打磨《致敬,江海之门》。文化工作者积极投身以革命老区发展史为蓝本的山歌剧编演和连环画绘制,十分感人。老促会积极向社会募集资金,支持建馆编剧绘画,2019年共募集220万元。

三要用群众喜闻乐见的形式宣传革命老区发展史,真正让老区历史、老区精神、老区故事走进千家万户,入脑入心。

抗日战争时期,毛泽东同志在指导文艺工作时明确提出“宣传上要做到群众喜闻乐见,要大众化”“要搞这种群众喜闻乐见的中国气派的形式”。(中国共产党新闻网,2016年6月20日《毛泽东关怀陕甘宁边区民众剧团》)2019年7月15日,习近平总书记在内蒙古自治区视察时指出,乌兰牧骑是内蒙古这个地方总结出来的经验,很接地气,老百姓喜闻乐见,传承了优秀传统文化。新时代加强精神文明建设,要通过文化市场发展满足群众多方面精神文化需求,但乌兰牧骑这种直接为老百姓服务、为基层服务的文艺活动永远不会过时,要继续大力提倡、支持、扶持和推广。在宣传革命老区发展史时多用群众耳熟能详的语言、喜闻乐见的形式,让宣传更加具象化、生动化,使群众想听、愿听、爱听、听得进去,往往事半功倍,达到润物无声的效果。海门山歌剧是流行于海门一带的传统戏剧剧种,源于海门山歌,1955年发展成舞台剧。2008年6月经国务院批准,列入第二批国家级非物质文化遗产目录。海门山歌剧曲调优美朴实、清新流畅,乡土气息浓郁,具有鲜明的地方特色,深受当地群众喜爱。山歌剧《致敬,江海之门》推陈出新,用山歌音舞诗的形式,把音乐、舞蹈、诗歌、山歌等海门人民喜闻乐见的形式,较好地融合在一起来宣传海门革命老区奋斗史、发展史及其辉煌成就,能较好地吸引人、打动人、感染人,收到显著效果。连环画,又称连环图画、小人书、小书等,是一种古老的中国传统艺术,在宋朝印刷术普及后最终成型。以连环的图画叙述故事、刻画人物,是老少皆宜的一种通俗读物,深受广大青少年、尤其是少年儿童的欢迎。海门市用连环画的形式叙述海门革命老区故事,描绘革命先烈先辈和英雄模范,寓教于乐,有助于在广大青少年、尤其是少年儿童中宣传普及老区革命史、发展史,进行爱国主义和革命传统教育。我们要学习借鉴海门经验,凝聚好精气神,通过群众喜闻乐见的形式走进校园、村居、机关、企业等处,开展革命老区发展史和老区宣传,进一步增强宣传的感染力、传播力,加深群众对革命老区历史和老区精神的了解,增强人民群众的革命老区意识,从而把发扬革命传统、传承红色基因落到实处。

四要结合开展红色旅游相宣传革命老区发展史,促进乡村振新。红色旅游主要是以中国共产党领导人民在革命和战争时期建树丰功伟绩所形成的纪念地、纪念馆、标志物为载体,以其所承载的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵,组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动。乡村振兴战略的实施,为红色旅游的发展提供了非常好的机遇。而红色旅游的发展又可以促进乡村文化事业和经济的发展,在新时代,红色旅游担当着推动乡村文化振兴、助力乡村经济振兴的新使命,能够提升乡村形象和品牌,拉动乡村经济发展,推动乡村产业转型,提升乡民生活品质。充分开发利用好红色资源,大力发展红色旅游,把红色文化挖掘好、运用好,既是强化爱国主义和革命传统教育的需要,也是保护和利用革命历史文化遗产的需要,更是促进革命老区发展、推动乡村振兴的重要抓手。正余镇是通东地区中共党组织诞生地、中国工农红军江苏第一大队建立地以及红十四军重要根据地。在海门市委市政府的主导和支持下,海门市老促会和正余镇党委、政府积极筹建通东革命老区红色记忆馆,以《海门市革命老区发展史》为依据设计布展,打造了红色旅游基地,是大手笔。开馆以后,他们将把红色人文景观和绿色自然景观结合起来,并充分挖掘与红色景区伴生的地方民俗文化,配套开发文化体验、生态休闲等体验项目,从而增加景区的吸引力,把正余镇打造成以革命传统教育为中心的多业态产品综合开发的红色旅游小镇。各地都可以借鉴海门的探索,以革命老区发展史这一基础资源,布局红色场馆、革命遗址、革命遗迹和标志物等红色景观建设,丰富完善馆藏和展示,努力打造红色旅游线路和红绿结合、红古结合、综合开发的经典景区。一些地区红色景点多而小、分布散、影响弱,可以打聚合牌,整合红色资源,形成品牌效应,发挥旅游的集聚连带作用。通过红色旅游品牌的打造,形成红色旅游产品体系、线路体系、营销体系,实现乡村社会经济综合发展。红色旅游的兴起,将有力地带动乡村旅游、民宿体验、生态休闲等新业态的发展,更为乡村百姓带来了更多的就业、创业机会和商机,成为振兴乡村的“富民经济”。红土地上“农商文旅”的融合,定会跑出乡村振兴“加速度”。

(南通市老促会执行理事长:王 昀)