2020/10/25 作者:童善友

在丹桂飘香的金秋十月,我们普天同庆祖国母亲71岁华诞之际,10月18日,河南省扶沟县红色大讲堂第五期讲座举行,县委副书记耿党恩主持会议,县委书记张颖波,县四大班子领导,县直单位、乡镇(街道)负责同志,县新四军研究会、县吉鸿昌精神研究会名誉会长和全体会员聆听讲座。

为了更好地学习张福林烈士事迹,弘扬“两路”精神,激发我县干部群众的干事创业斗志,我们请回了张福林烈士的弟弟——张福立将军为大家讲述“两路”精神。

张福立同志今年76岁,扶沟大李庄乡林宋村人,他继承母亲和兄长的遗志,于1964年入伍到了兄长生前所在的部队,1965年7月入党,曾任边防一团副政委、团长,西藏军区政治部主任、副政委,重庆警备区副政委、市政法委委员、政协委员等职,少将军衔。他用实际行动传承着这个英雄家庭的红色基因,在部队表现优异,立二等功二次,三等功二次,参战两次(边防对敌斗争),荣获优秀青年工作者、部队青年干部标兵、优秀部队主官等。

张福立将军说,60多年前,西藏和平解放后,中国人民解放军,四川和青海等省各族人民群众以及工程技术人员组成了11万人的筑路大军,在极为艰苦的条件下奋勇拼搏,3000多名英烈捐躯高原,于1954年建成了总长4360公里的川藏、青藏公路,结束了西藏没有现代公路的历史,在“人类生命禁区”的“世界屋脊”创造了公路建设史上的奇迹,铸造了一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结的“两路”精神。在改造、整治和养护过程中,一代代交通人秉承传统,以路为家,不断丰富和发展了“两路”精神,为西藏交通运输事业的发展注入了强大精神动力。

兄长张福林,1925年出生于,1948年参加了中国人民解放军,1950年光荣地加入中国共产党,先后参加过淮海战役、太原战役等。1951年12月10日,在雀儿山工地,部队收工吃午饭,他顾不上吃饭,到工地查看炮室装填炸药情况与导火索的安全连接。午饭后,他又领着炮班来到工地,站在最前面点燃了导火索。随着一阵轰隆巨响,一座雪岩倒下了,上千方碎石纷飞迸落,战士们不禁为这一炮炸千方的胜利欢呼雀跃。他带领全班扑进烟尘弥漫的工地,清理石块。突然,不幸发生了,一块两立方米的巨石坠下,砸在兄长的腰部和右腿上。顿时鲜血染红了冰雪,兄长昏死过去,连队指导员安排进行抢救。在给他打针的时候,他坚持不让,他说:“我已经不能为国家服务了,为国家节省一支针!”去世之前,艰难地从衣服兜里掏出来旧币四万五千元,再交最后一次党费。最后在指导员的怀里离开了人世,年仅26岁。1952年,兄长被西藏军区后方部队党委追授“模范共产党员”称号,追记一等功,生前所在班被命名为“张福林班”。1953年,被当时的中央交通部、西南军区授予张福林烈士“筑路英雄”称号。

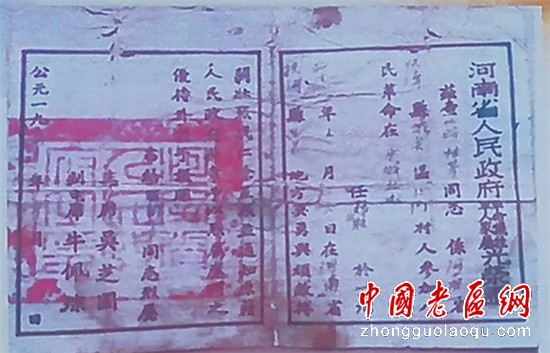

我母亲薛桂芳于1944年参加革命,任扶沟县妇联主任,中共扶沟县地下党的联络点就设在我家。母亲常常出入街巷,传递情报,地下党和游击队多次在我家召开秘密会议,均安然无恙。母亲遵照党的指示,发动妇女给解放军做军鞋,成百双军鞋放在我家,再由母亲千方百计送到解放军手中。1947年3月16日,在执行地下党组织交办的一项秘密任务时,母亲被国民党发现后杀害,献出了年仅35岁的生命,新中国成立后被追认为“革命烈士”。

薛桂芳革命烈士证书

红色基因是共产党人的生命密码,蕴含着我们党的信仰、宗旨和追求,永不过时。在新的时代条件下,我们只有铭记历史,传承红色基因,从红色基困中汲取不竭的精神原动力,才能为我们的伟大事业积攒能量,才能使我们的党、我们的民族永葆青春。

耿党恩指出,我们聆听了张福立将军为我们讲述红色故事,让我们认识了“两路”精神的由来和“两路”修筑意义,也让我们见证了世界公路史上的奇迹,通过烈士英灵守护着川藏路的感人事迹,仿佛让我们回到了那战火纷飞的年代和新中国建设中激情燃烧的岁月,张将军的精彩报告,我们深深体会到今天的幸福生活来之不易,我们必须倍加珍惜。

“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”。张福立将军退休后继续发挥余热,任重庆河南豫商会名誉会长、周口市经济顾问等职,他心怀故土,多次参加“情系家乡周口行”活动,以拳拳赤子之心,不辞辛劳地为家乡的经济建设为家乡的经济建设奔走呼号。同志们,让我们在新一届县委、县政府坚强领导下,大力弘扬革命先辈用汗水和生命铸就的“两路”精神,守初心,担使命,继承烈士遗志,把烈士的故乡建设的更加美好,为中华民族的伟大复兴的中国梦贡献扶沟力量。

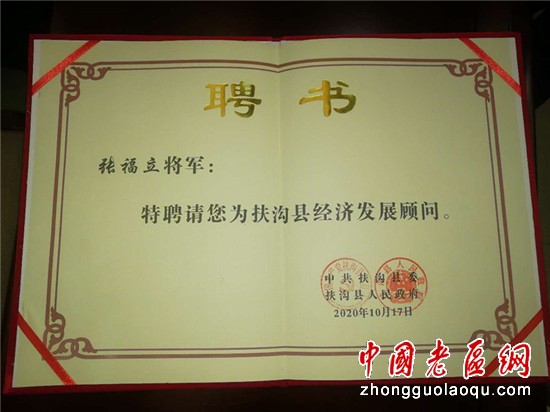

报告结束后,县委书记张颖波同志为张福立将军颁发“扶沟县经济顾问”聘书。

(扶沟县老促会 李伟)